随着宇宙科学研究的深入,星系形成机制成为了天文学领域的重要课题之一。探索星系的起源、发展过程和演化机制,不仅有助于理解宇宙的整体结构,也对揭示生命和物质的起源具有重要意义。本文将从四个主要方面详细探讨探索星系形成机制的多维度研究方法与实践指南,包括理论建模方法、观测技术的进展、数值模拟的应用,以及跨学科的融合研究。每个方面都将结合实际案例和前沿研究成果进行阐述,并为未来的星系研究提供实践指导。

1、理论建模与星系形成机制

理论建模是理解星系形成机制的基础工具之一。通过数学模型和物理公式,研究者能够提出假设并预测星系的形成与演化过程。传统的星系形成理论主要依赖于引力不稳定性和冷暗物质的作用,研究者通过建立粒子间相互作用的模型,模拟气体和暗物质如何在引力作用下集结形成星系。

现代的星系形成模型不仅仅考虑引力的作用,还需要纳入其他因素的影响,如热力学效应、金属丰度、星际介质的冷却过程等。当前最为主流的模型之一是ΛCDM(宇宙学常数-冷暗物质模型),它假设宇宙初期的结构不均匀性通过引力聚集了大量物质,最终形成了今日我们所见的各类星系。

然而,理论建模也面临着不少挑战。许多星系形成过程中的关键物理细节,如黑洞的作用、星际风的影响等,目前还没有得到充分解释。因此,理论模型需要与观测数据和数值模拟相结合,以验证模型的正确性,并在不断发展中调整和完善。

2、观测技术的进展与星系研究

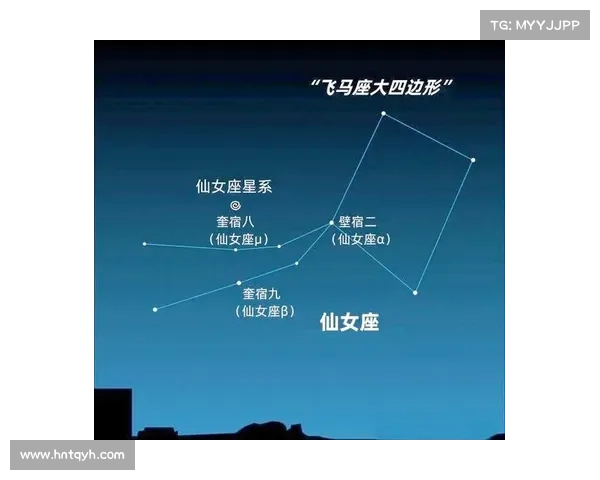

观测技术的进步使得星系形成机制的研究得以不断深化。随着天文望远镜技术的不断发展,尤其是红外、射电和X射线望远镜的应用,天文学家能够探测到更为遥远且复杂的星系结构。例如,哈勃太空望远镜和最新的詹姆斯·韦布太空望远镜,使得我们能够观察到宇宙早期(大约百亿年前)星系的形态和演化。

此外,射电望远镜也在星系的形成研究中发挥着不可替代的作用。射电波长的观测能够穿透星际尘埃,揭示星系中心黑洞的活动情况,帮助科学家研究黑洞如何影响星系的形成与演化。通过观测射电辐射,研究者可以探测到星系中心的活动星系核(AGN)和超大质量黑洞的物理特性。

随着新一代天文仪器的不断投入使用,未来的观测将不再仅限于单一波段的探测。多波段联合观测将能够全面揭示星系的形成过程,包括恒星形成、气体分布以及暗物质的行为等方面,这将极大推动对星系起源与演化的理解。

3、数值模拟与星系形成的数值化分析

数值模拟是探索星系形成机制的另一重要研究手段。通过计算机模拟,科学家能够对星系的形成过程进行详细的数值化分析,研究引力、流体动力学、热力学等复杂物理过程如何在数十亿年的演化中交织作用。

最常见的数值模拟方法是粒子模拟和网格模拟。粒子模拟通常用来研究引力作用较强的天体系统,如星系和星团的形成;而网格模拟则更侧重于大尺度的宇宙学结构形成。数值模拟可以帮助研究者理解暗物质的聚集过程,星际介质的热演化以及不同物理机制对星系形成的影响。

尽管数值模拟能够为星系形成提供深刻见解,但它也面临许多挑战。首先是模型中各项物理过程的参数化问题,不同的参数设置会导致完全不同的模拟结果。其次,数值模拟的计算量巨大,要求的计算资源也非常庞大,因此如何平衡计算效率和精度,成为了当前研究的热点问题。

4、跨学科的融合研究方法

星系形成机制的研究不仅仅是天文学或物理学的领域问题,它需要跨学科的融合研究。在天体物理学、宇宙学、计算机科学、材料科学等多个领域的共同努力下,科学家们逐步建立起了一个更加全面的研究框架。

例如,天文学家和计算机科学家合作,开发出更加高效的算法来处理庞大的天文数据,从而提升模拟的精度和速度。此外,随着人工智能和机器学习的崛起,研究者能够通过自动化分析和数据挖掘技术,从大量的观测数据中提取出潜在的规律,这对于理解星系形成机制提供了新的思路和方法。

同时,实验室物理学的研究也为我们提供了重要的参考。通过高能粒子实验和宇宙射线研究,物理学家能够模拟星系形成过程中的高能环境,为理论建模和数值模拟提供实验依据。跨学科的融合研究,不仅能促进不同学科间的知识共享,还能为解决星系形成的难题提供更多元的视角。

ag旗舰厅官网入口总结:

综上所述,探索星系形成机制是一项复杂且富有挑战性的任务,涉及到理论建模、观测技术、数值模拟以及跨学科的融合研究等多个方面。各领域的研究人员通过不断努力和创新,逐渐揭开了星系形成过程中的一些谜团。虽然当前我们已经取得了许多突破性进展,但对于星系形成的全貌仍然存在着许多未解之谜,未来的研究仍需进一步深化。

因此,未来的星系研究将会更加注重多维度的交叉合作和方法创新,推动天文学和物理学等学科的共同发展。随着技术的不断进步,我们有理由相信,星系形成的奥秘终将被全面揭开,为我们提供更加深入的宇宙理解。